Le 3 mai de chaque année a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l’UNESCO en 1991.

L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé cette Journée pour sensibiliser les gouvernements sur l’importance de la liberté de la presse et rappeler leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d’expression consacré par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Journée mondiale de la liberté de la presse

De feu Maréchal Mobutu en passant par feu LD Kabila, J. Kabila et Félix Tshisekedi : qu’est-ce qui a changé en RDC ?

(Analyse de José Wakadila)

Le 3 mai de chaque année a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l’UNESCO en 1991.

L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé cette Journée pour sensibiliser sur l’importance de la liberté de la presse et rappeler aux gouvernements des différents pays, leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d’expression consacré par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

En effet, la liberté de la presse est l’une des principales libertés publiques. C’est une condition nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle participe du droit d’expression et de critique dont disposent tous les citoyens vivant dans les pays démocratiques. Mais l’obtention de ce droit demande de longs combats. Aujourd’hui encore, cette liberté ne concerne qu’une minorité de pays. Même dans les pays démocratiques, cette liberté de la presse doit composer avec les réalités internes.

Mais à vrai dire, cette liberté a été très affaiblie ces dernières années et continue d’être menacée dans le monde, selon un rapport de Reporters sans frontière (RSF) publié en 2021, faisant état de signaux inquiétants dans plusieurs régions du monde. Ce rapport rendait également compte d’une réduction du nombre de pays où les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité, ainsi que d’une hausse de l’emprise des régimes autoritaires.

L’édition 2021 du Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF a démontré en effet que, le principal vaccin contre le virus de la désinformation, à savoir le journalisme, est totalement ou partiellement bloqué dans 73 % des pays. Au total 46 journalistes ont trouvé la mort à travers le monde en 2021 ; 488 journalistes ou collaborateurs des médias ont été emprisonnés ; 65 ont été retenus en otage.

Cas de la RDC

La constitution de la RDC, en tant que loi fondamentale, garantie la liberté d’expression et d’opinion ainsi que le droit à l’information. D’ailleurs, dans le préambule, elle affirme ce qui suit : « réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la déclaration universelle des droits de l’homme, à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».

Ainsi donc, la liberté d’expression s’entend du droit d’opinion et de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.

Selon l’article 8 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse en RD, cette dernière est entendue comme le droit d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

En clair, la liberté d’expression est garantie par l’article 23 de la Constitution congolaise sus-rappelé, mais également par l’article 24 qui prévoit que l’Etat doit favoriser un environnement médiatique pluraliste. Afin de mettre en œuvre cette obligation, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) a été créé par une loi de janvier 2011 et a été effectivement mis en place en août 2011. La loi de janvier 2011 autorise le CSAC, autorité compétente pour toute décision en matière de presse, à étudier toute violation de la loi sur la presse.

Cependant, il demeure évident que la RDC est un état qui ne favorise pas l’épanouissement de la liberté de la presse. En effet, bon nombre de lois perpétuent l’encombrement de la presse en matière de diffusion des faits quotidiens. Des journalistes sont souvent arrêtés et détenus, les maisons d’édition et autres organes de presse indépendants font l’objet de perquisitions ou suspensions fréquentes, et les diffuseurs de médias voient leurs signaux de retransmission interrompus de façon arbitraire et sans préavis.

Pendant ce temps, le CSAC ne joue pas véritablement son rôle. Au contraire, il est considéré comme un instrument derrière lequel le ministre de tutelle peut se cacher pour sanctionner la presse qui dérange. Tirant les conséquences de cette situation catastrophique pour la régulation des médias, l’Ong Journaliste en Danger (JED), avait recommandé dans son rapport annuel de 2011, la dissolution pure et simple de cette structure et son remplacement par un nouvel organe de régulation plus crédible et compétent, mais en vain. Car le Cabinet du Président de la République de l’époque estimait sans convaincre, dans une lettre-réponse à JED, que les attributions de ces deux institutions étaient bel et bien distinctes.

Même l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) qui a entre autres missions, de défendre la liberté de la presse, les droits et les intérêts généraux de la presse et de ses membres, n’arrive pas à mieux jouer son rôle.

Par conséquent, avec des répressions répétitives, la RDC figure sur la liste des pays où les médias sont intentionnellement asphyxiés et il n’existe malheureusement aucun doute que les lois congolaises ne sont pas conformes au standard international en matière de régulation démocratique des médias.

Tout récemment, soit en novembre 2021, l’ONG Journaliste en danger (JED) a publié un rapport intitulé « Mauvais temps pour la presse en RDC » qui révélait, qu’au moins 110 cas d’attaques diverses contre les journalistes et les médias ont été enregistrés au cours de cette année. A cette occasion, elle a lancé un appel pour que les agresseurs soient identifiés et déférés devant la justice. Peine perdue!

Partenaire de l’Ong internationale Reporters sans frontières (RSF), JED avait conclu que, 51 % de ces atteintes à la liberté de la presse nuisent à la sécurité physique des journalistes. Il s’agit parfois de menaces qui précèdent des agressions physiques ou des assassinats. « Certains journalistes sont contraints à vivre dans la clandestinité, loin de leurs maisons et de leurs familles pour échapper à la mort, suite à des menaces des miliciens ou des militants politiques », avait indiqué JED.

Sur ces 110 cas d’atteintes diverses à la liberté de la presse répertoriés sur l’ensemble du territoire national congolais, 48 cas ont été recensés à l’Est du pays dont 25 cas dans les deux provinces sous état de siège, à savoir le Nord-Kivu et l’Ituri où les restrictions sur les affaires militaires constituent des principaux pièges pour les journalistes.

De 1996 à ce jour, qu’est-ce qui a changé en RDC ?

En RDC, la loi sur la liberté de la presse promulguée le 22 juin 1996, a été systématiquement et intentionnellement violée par ceux qui incarnent la puissance de l’État. Cette loi fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse sous le régime du Maréchal Mobutu, a vu ses différentes dispositions écornées.

Depuis plusieurs années, le problème est resté le même. Les journalistes sont arrêtés arbitrairement par des fonctionnaires de certains organes sécuritaires étatiques et traités en dehors du circuit judiciaire normal. Ils sont humiliés, agressés, torturés et parfois placés dans des cachots sans lien avec le parquet.

Ils sont généralement privés, non seulement de leur liberté physique, mais aussi de celle d’organiser leurs moyens de défense. Leur libération ne dépend que de l’avis des responsables de ces organes qui, dans le meilleur des cas, attendent les injonctions du pouvoir politique.

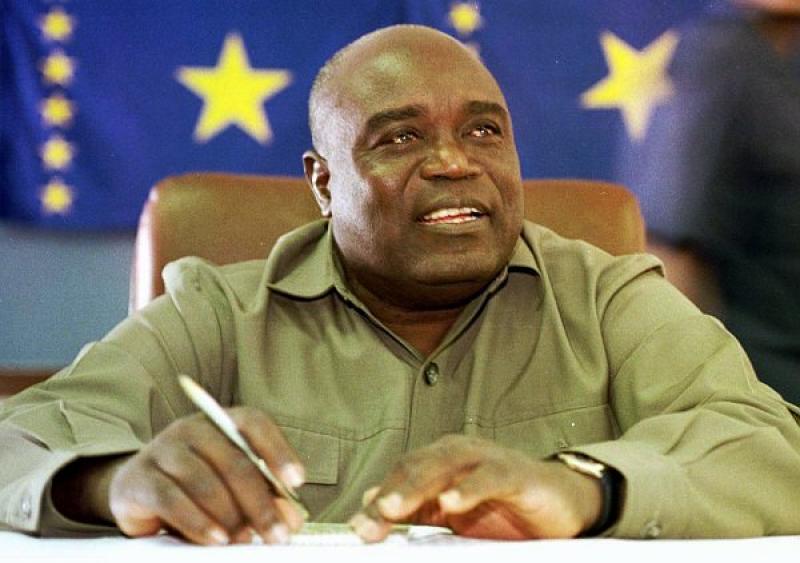

La liberté de la presse sous le régime Mobutu

Déjà à l’époque du dictateur Mobutu, les libertés d’expression et aussi de la presse étaient totalement confisquées. Personne ne pouvait ou osait parler du mal du régime incarné par cet ancien puissant homme politique d’Afrique craint dans quelques pays du monde.

A cette époque, il n’était pas facile de créer un journal indépendant qui pouvait s’attaquer au régime de Mobutu.

Il n’existait que quelques quotidiens dont les plus en vue furent les journaux Elima de Thy Réné Essolomwa et Salongo de Bondo Nsama, en dehors des titres tels la Conscience de Mwissa Camus ainsi que des hebdomadaires provinciaux tels Mambenga (Equateur), Beto na Beto (Kongo central), Mokambi (Bandundu)… tous subventionnés par l’Etat. Sur le plan officiel, le régime avait ses regards sur l’ex-Office zairois de radiodiffusion et de télévision (OZRT), actuelle RTNC et l’ex-Agence Zaïre presse (AZAP), actuelle ACP.

La liberté de la presse sous LD Kabila

A l’avènement de Laurent-Désiré Kabila, en mai 1997, plus de quatre-vingts journalistes avaient été incarcérés pendant des périodes relativement longues, souvent sans aucune explication, la plupart du temps sans être jugés. Des médias ont été saisis, suspendus, des journaux ont été brûlés, leurs locaux mis à sac.

Des journalistes étrangers ont été expulsés, des émissions de radios internationales interdites. Le système judiciaire était particulièrement répressif et la loi sur la presse fut inconnue de plusieurs magistrats. Ce qui faisait dire à certaines Ong, particulièrement Reporters sans frontières (RSF), que les atteintes à la liberté de la presse étaient devenues plus nombreuses que lors des dernières années du règne du Maréchal Mobutu Sese Seko. Un rapport de RSF avait même qualifié le régime de Laurent-Désiré Kabila, comme l’un des plus répressifs de toute l’Afrique subsaharienne.

Malgré toutes les critiques formulées à son égard, Laurent-Désiré Kabila est resté insensible aux appels des organisations internationales. Il niait même être responsable de l’emprisonnement des journalistes. En novembre 1998, alors qu’il assistait à la XXe Conférence des chefs d’Etat d’Afrique et de France, il n’avait pas hésité à déclarer qu’il n’y avait pas « d’atteintes aux droits de l’homme en République démocratique du Congo ».

En qualifiant la presse occidentale de « meute de flingueurs », feu Dominique Sakombi Inongo, ancien conseiller en communication de Laurent Désiré Kabila, a exprimé dans son livre intitulé « Kabila et l’Occident », toute l’aversion du régime de Laurent-Désiré Kabila pour les journalistes étrangers. Certains titres proches du gouvernement ont dénoncé des journalistes et demandé des sanctions sévères contre ceux qui exprimaient un point de vue contraire à celui du pouvoir.

Déjà le 17 mai 1997, le jour même où Laurent-Désiré Kabila s’autoproclamait président de la République démocratique du Congo, les locaux du groupe de presse Le Soft, appartenant à Tryphon Kin Kiey Mulumba, le dernier ministre de l’Information de feu Maréchal Mobutu, ainsi que sa résidence, situés à Kinshasa/Ngaliema, faisaient l’objet d’un pillage organisé par les soldats de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL).

Au cours des jours suivants, la radio-télévision publique (OZRT) était la cible de véritables purges, tandis que l’ancienne Agence de presse nationale (AZAP) était purement et simplement fermée. Le 26 mai, peu après la formation du nouveau gouvernement, le ministre de l’Information de l’époque, Raphaël Ghenda, annonçait son intention d’interdire l’usage de la publicité sur les chaînes de radio et de télévision privées.

La liberté de la presse sous Joseph Kabila

Sous Joseph Kabila, 25 journalistes ont été envoyés en prison pour leur travail, selon un rapport de JED publié en 2001 sur la liberté de la presse intitulé : « L’état de la liberté de la presse sous Joseph Kabila ». Il ressort de ce rapport que 25 journalistes ont été envoyés en prison pour des plus ou moins longues périodes pour des motifs liés à l’exercice de leur profession.

Dans l’ensemble, sous le régime de J.Kabila, JED a noté 49 cas d’atteintes à la liberté de la presse. Comparé aux trois années de LD Kabila au pouvoir, JED avait noté que la liberté de la presse s’est mieux portée avec Joseph Kabila. En effet, en 2000, sur 80 cas d’atteinte à la liberté de la presse, il y avait 42 cas de journalistes emprisonnés pour de plus ou moins longues périodes.

En 1999, le monitoring de JED avait enregistré 113 cas dont 53 cas de privation de liberté tandis qu’en 1998, JED a observé 73 cas d’atteintes à la liberté d’informer et d’être informé dont 43 cas de privation de liberté.

La liberté de la presse sous Félix Tshisekedi

Sous le mandat de Félix Tshisekedi aussi, des officiels ou des services publics comme les services de sécurité ont perpétré des violences physiques sur des journalistes. Ces actes rappellent, selon l’Ong Reporter sans frontière, les pratiques courantes durant le mandat du président Joseph Kabila.

Comme qui dirait : sous Joseph Kabila égale après Joseph Kabila en ce qui concerne le respect de la liberté de la presse en République Démocratique du Congo. Car la situation semble se détériorer chaque jour, constate l’Ong Journaliste pour la Promotion des droits de l’homme (JPDH).

Selon JPDH, depuis l’alternance au sommet de l’Etat en janvier 2019, la liberté de la presse est sérieusement menacée. « Depuis l’alternance politique dans le pays, JPDH assiste à une autre forme d’insécurité en direction des professionnels des médias. De l’interpellation à des actes d’assassinat via des cas de disparition forcée. Ce qui explique la fuite des cerveaux, pourtant indispensables à ce pays d’environ 70 millions d’habitants », alerte cette structure.

Pour sa part, JED a dénombré 120 atteintes à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes, dont un mort, une disparition, une quarantaine d’interpellations ou d’arrestations et plus encore de menaces et d’agressions en 2020.

Pourtant, au cours de la même année, le ministre de la Communication et Médias de l’époque, David-Jolino Makelele, avait rappelé lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l’engagement du gouvernement congolais sous l’impulsion du président de la République Félix Tshisekedi, à défendre l’indépendance des médias. « Au travers de cette journée, comme d’autres États du monde, la RDC s’engage sous le leadership du Chef de l’État à : célébrer l’exercice de cette liberté à l’échelon national ; Défendre l’indépendance des médias et Rendre un vibrant hommage à tous ceux de vos confrères qui ont perdu leurs vies dans l’exercice de cette noble profession, le journalisme », avait-il déclaré dans un message.

Aucune avancée conséquente

A l’occasion de la célébration, le mardi 03 mai dernier, de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l’Ong JED a dénombré 75 cas d’atteintes à la liberté de la presse dont 19 journalistes arrêtés et 11 médias fermés. Comme pour dire que rien n’a changé par rapport à la gestion de la liberté de la presse par tous les régimes qui se sont succédé au pouvoir en RDC.

JED appelle une fois de plus, le gouvernement du Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde, à sortir de sa léthargie face à la détérioration croissante de la situation sécuritaire des journalistes et médias et à accélérer la mise en œuvre des recommandations des Etats généraux de la presse, tenus finalement du 25 au 28 janvier 2022. Ces assises, présidée par le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi avait suscité l’espoir d’une nouvelle ère pour le journalisme en RDC, à savoir, le renforcement de la protection des journalistes et l’amélioration de leur cadre de travail, tout en consolidant la professionnalisation et la viabilité du secteur de la presse au Congo. Le Président de la République s’était ensuite engagé dans son discours de clôture, à « accompagner la dépénalisation des délits de presse, et à garantir l’indépendance des médias ».

Aujourd’hui près de trois mois après, aucune de 80 résolutions n’a connu un début d’exécution, en dépit de la mise en place d’un Comité de suivi de ces Etats généraux de la communication présidé par le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

JED informa par ailleurs que, au moment où le monde célébrait cette journée dédiée à la liberté de la presse, 6 journalistes croupissaient en prison à Mbandaka et à Bumba ; 3 médias étaient fermés à Mbuji-Mayi et à Mbandaka. En plus, plusieurs journalistes ont rapporté à JED qu’ils on fait l’objet de menaces et d’agressions dans l’exercice de leur métier.

Dans les provinces de l’Est de la RDC en proie à la violence des groupes terroristes, au moins 3 journalistes ont été tués au cours de l’année 2021, et un journaliste porté disparu depuis décembre 2020, après avoir été enlevé par des miliciens à en croire l’Ong JED.

Dépénalisation du délit de presse : une promesse sans issue

En ce qui concerne la dépénalisation du délit de presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya avait annoncé lors de l’ouverture des travaux sur les Etats généraux en janvier 2022, qu’un moratoire pourrait être décrété sur la pénalisation du délit de presse en attendant le vote d’une loi sur la dépénalisation de la faute commise par le journaliste dans l’exercice de son métier.

Ces propos avaient été même encouragés par le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi à l’ouverture de ces assises devant plusieurs invités, dont les membres du gouvernement et les journalistes. Le Chef de l’Etat avait indiqué que le moratoire sur la dépénalisation du délit de presse constitue un pas important dans l’exercice du métier de journaliste en République démocratique du Congo.

« Pour ma part, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, je m’appliquerais pour que l’accès aux sources d’informations soit effectivement l’un des points cardinaux de l’exercice de la liberté de la presse. Dans la même veine, la dépénalisation du délit de presse constitue un pas important dans la requalification du métier d’informer. Cependant, cette démarche implique nécessairement un travail de salubrité médiatique mené en amont par les professionnels eux-mêmes. Je pense ici à la prolifération des titres, des stations des radios et des chaînes de télévision ne remplissant pas les conditions requises pour exercer et à toutes ces personnes femmes et hommes qui se retrouvent dans votre corporation sans avoir le profil. À cette condition et ce, en attendant la loi, le gouvernement décide ou envisage d’accorder un moratoire sur la dépénalisation du délit de presse », avait promis le Chef de l’Etat aux journalistes réunis au Centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo, avant de déplorer l’ampleur que prennent les fakes news dans l’environnement sociopolitique congolais, alors que la presse a pour fonction essentielle de contribuer à la régulation sociale.

Etre journaliste : est-ce un crime ?

Selon RSF, 40 % des 180 pays étudiés en 2021, affichaient une situation difficile, voire très préoccupante, contre 38 % en 2020. En même temps, le contexte avait été jugé favorable dans seulement 12 pays, soit le nombre le plus bas jamais atteint.

Tous les jours en effet, des journalistes et autres faiseurs d’opinions, sont surveillés, arrêtés, battus ou menacés, simplement pour avoir exprimé des idées ou un point de vue ou cherché ou diffusé des informations. Aucune région du monde n’est épargnée. Les restrictions ne se limitent pas aux régimes autoritaires. Partout, on observe des reculs de ces libertés, souvent sacrifiées au nom de la sécurité, des traditions nationales ou religieuses et de la lutte contre le terrorisme.

La liberté d’expression est pourtant un droit essentiel qu’il est dangereux de suspendre ou de limiter. Elle permet aux sociétés et aux individus de se développer et de faire valoir d’autres droits. C’est donc un levier pour promouvoir et défendre l’ensemble des droits humains. La limiter, c’est attaquer et menacer l’ensemble des droits humains.

Que conclure ?

Au regard de tout ce qui précède, l’Ong Amnesty International pense que, la liberté d’expression permettant de vivre librement et de faire valoir l’ensemble des droits humains, les États sont les premiers à devoir défendre ce droit. Pour ce faire, les gouvernements doivent faire respecter le droit de s’exprimer ou de s’associer librement, en abrogeant toutes les lois qui restreignent ces libertés et prendre des mesures pour les garantir ; renoncer aux programmes de surveillance illégale, pour la simple raison que, assurer la sécurité des citoyens est un devoir ; tandis que le faire au détriment des droits, est une impasse.

En outre, les gouvernements doivent immédiatement libérer, et sans conditions, toutes les personnes emprisonnées pour avoir exprimé pacifiquement leurs idées ou opinions.

Rappelons que chaque année, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse ; d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde ; de défendre l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession.