Le 28 novembre 2011, le peuple congolais s’était rendu aux urnes afin d’élire, pour la deuxième fois depuis la fin du régime Mobutu. La première fois, c’était en 2006, au terme de trois ans de transition à la formule 1+4, entendez un président et quatre vice-présidents.

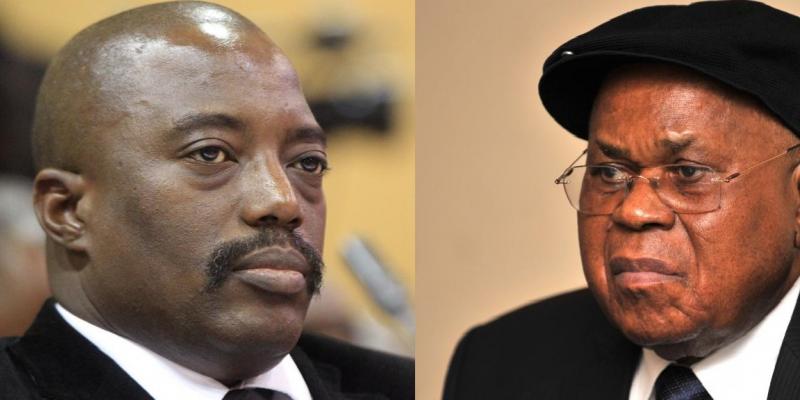

Deux candidats étaient sortis du lot, à savoir Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. Le premier sollicitait un deuxième mandat, alors que le second, opposant historique de la République démocratique du Congo, négociait sa toute première accession à la magistrature suprême.

Selon les observateurs, les élections couplées, présidentielles et législatives de novembre 2011 en RDC ont été calamiteuses, pires que celles de 2006. La Fondation Carter, la Commission européenne, les États-Unis, la France, la Belgique, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), les ONG… avaient déploré les ratés de la première consultation organisée par les Congolais eux-mêmes, à la différence du scrutin de 2006, encadré par la communauté internationale, la MONUC (Mission des Nations Unies au Congo) et le CIAT (Comité international d’accompagnement de la transition).

Leur emboîtant le pas, la presse occidentale à l’unisson a dénoncé le fiasco électoral, l’opacité des opérations de dépouillement mettant en cause la crédibilité des résultats. Les perdants ont naturellement crié à la fraude. Arrivé second, l’opposant Etienne Tshisekedi s’est auto-proclamé président, après avoir prêté serment le 23 décembre 2011, deux jours après Joseph Kabila. La confusion était totale.

Kinshasa a été le théâtre de violences pré et surtout post électorales, perturbant ainsi le début du second quinquennat de Joseph Kabila.

Il faut rappeler que la présidentielle s’était déroulée à un seul tour, conformément à la révision constitutionnelle adoptée le 15 janvier 2011. L’opposition avait dénoncé ce qu’elle a qualifié de « complot » pour tailler sur mesure la Constitution et préparer le lit à la réélection de Joseph Kabila.

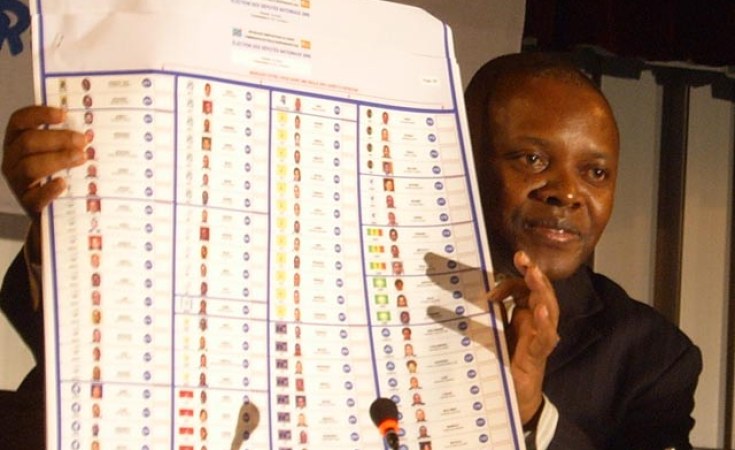

Bulletins-journaux

Les bulletins ont été imprimés à Johannesburg, l’Afrique du Sud s’étant engagée à les livrer dans les délais. L’épaisseur des bulletins qui avaient plus de 50 pages à Kinshasa, a résulté d’une inflation de candidats aux législatives : 18 864 pour 500 sièges à pourvoir, le double de 2006.

Pour chacun d’entre eux, il y avait le nom, le parti et la photo, suivis de la case où l’électeur appose sa signature ou un signe tel qu’une croix s’il ne sait pas écrire. Or, le tiers du corps électoral était analphabète. Retrouver son candidat dans ces bulletins-journaux représentait, de ce fait, une difficulté certaine et un allongement de la durée des opérations.

Élections financées à 80% par la RDC

La RDC a assumé plus de 80 % du coût des opérations électorales. Les retards de la Ceni n’étaient pas uniquement dus à la lourdeur des opérations. Ils étaient pour partie imputable aux débats sans fins des parlementaires concernant la désignation des membres de la commission ou la composition du bureau. La Céni a été créée en juillet 2010, mais son bureau installé seulement en février 2011.

L’enlisement dans les palabres, un formalisme juridique dissimulant généralement des stratégies personnelles intéressées, ont paralysé le travail de l’Assemblée nationale. Comme l’ensemble de la classe politique dont elle était issue, la Céni n’avait pas échappé au syndrome de la « politique du ventre », selon l’expression de Jean-François Bayart.

L’abbé Apollinaire Malu Malu qui présidait la CEI, n’a pas manifesté un grand empressement pour céder sa place au pasteur Daniel Ngoy Mulunda à la tête de la Ceni. Depuis la Conférence nationale de 1990, c’est une tradition bien établie de recourir à des hommes de l’église pour présider des instances nationales indépendantes des partis au nom de leur présumée neutralité. La gestion de Ngoy Mulunda, proche de Kabila, a été dénoncée par l’opposition qui a mis en doute son impartialité.

Elle l’a considéré comme responsable des irrégularités du scrutin et a demandé sa démission.

Aujourd’hui, 11 ans après cette date historique, ni Kabila, ni Tshisekedi, n’est aux affaires. Le premier a épuisé toutes les possibilités de demeurer au pouvoir, alors que le second repose en paix depuis le 1er février 2017. Mais son parti, l’Udps, a pris le pouvoir au terme de la présidentielle du 30 décembre 2018.

LM